以匠心破乱象 以责任筑未来——新形势下优质才艺主播的破局之道

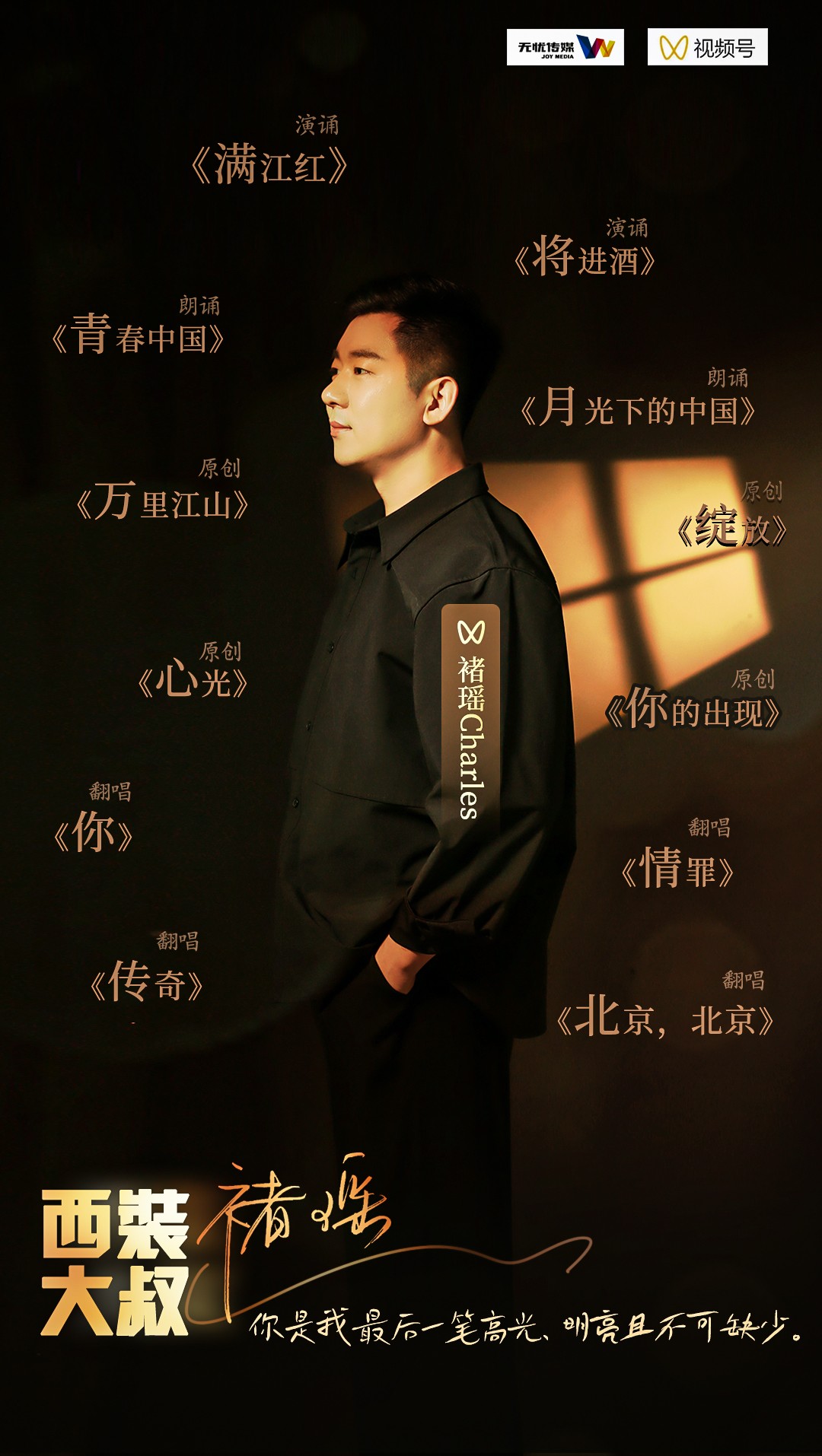

当直播行业的流量泡沫逐渐消散,监管政策的“缰绳”越收越紧,曾被资本裹挟的直播生态正迎来“众神归位”的重塑时刻。在这场行业洗牌中,靠“侃大山、圈票、剧本杀”博眼球的主播难以为继,而以褚瑶为代表的优质才艺主播,正用实力与坚守探索出一条逆袭之路——这不仅是个人职业的突围,更是直播行业回归价值本质的必然选择。

从数据看行业,规模与乱象的反差触目惊心。截至2024年底,我国网络直播用户突破8.3亿,主播账号超1.8亿,如此庞大的生态本应成为文化传播与民生服务的重要载体,却因部分从业者的短视滋生乱象:2025年专项整治中,4516件违法案件、6876.91万元罚没金额,背后是虚假宣传、资质造假对消费者权益的侵害;“躺平想法”“仇富心理”的蔓延,更是折射出行业价值导向的偏差。当“快钱”思维盖过对内容的敬畏,直播的社会功能便被异化为逐利工具,亟需政策与市场的双重校准。

政策的“及时雨”,为行业划定了健康发展的边界。2025年6月,《互联网平台企业涉税信息报送规定》的出台,以“按季度报送身份与收入信息”的硬要求,终结了主播避税的灰色空间;后续税收征收条例的落地,更是从制度层面推动行业告别“野蛮生长”。这一系列政策并非“一刀切”的限制,而是为优质内容创作者扫清障碍——当“纯PK玩家”因缺乏实质内容坐不住时,真正有才艺、有温度的主播,反而获得了公平竞争的舞台。正如褚瑶所言:“流量不是靠取巧得来的,它像流水,需要日复一日的坚守,更需要人格魅力的沉淀。”这种魅力,源于走过的路、见过的人、读过的书,是硬实力与软实力的结合,也是优质主播区别于“流量过客”的核心竞争力。

直播行业不是法外之地,更应是文化自信的传播窗口。以日活4亿的微信视频号为例,其用户覆盖国内各年龄段,更吸引外国友人参与互动,30万从业者在此角逐,既是“乱象云集”的竞技场,也是“高手辈出”的展示台。褚瑶坚持“不打PK、纯演绎”,正是看透了直播的本质——它不是“消费网民”的戏台,而是“连接人心”的桥梁。从十七八岁到七八十岁的粉丝跨度,要求主播用差异化才艺满足多元需求;“有温度、有血有肉”的内容,才能打破镜头的隔阂,让直播从“单向输出”变为“双向奔赴”。尤其对专业院校、院团出身的主播而言,“守住底线、不降身价”不仅是职业操守,更是对“文化传播者”身份的敬畏——每个直播间都是中国形象的微观窗口,“德配位”才能让文化自信真正落地。

行业的健康发展,从来不是单打独斗的突围,而是“平台、公会、主播”命运共同体的协同发力。平台需扛起主体责任,如抖音“优质主播计划”般明确内容标准、搭建成长通道,用技术审核与信用评价体系过滤乱象;公会要做好“桥梁”,以专业培训提升主播的才艺与素养,用规范机制保障从业者权益;而主播自身,更需摒弃“流量焦虑”,像褚瑶那样“有效的事情重复做”,用匠心打磨内容、用真诚链接粉丝。毕竟,“场观、在线、点赞”的虚假数据终会消散,唯有能提供“精神食粮”的优质内容,才能留住人心。

“网红非红,利民才红”,褚瑶的这句话,道出了直播行业的价值真谛。当行业告别“野蛮生长”,进入“各就各位、各司其责”的新阶段,优质才艺主播的破局之路,本质上是“回归价值”之路——以才艺满足观众精神需求,以责任传递社会正能量,以坚守推动行业健康发展。这不仅是个人的逆袭,更是直播行业从“流量狂欢”走向“价值深耕”的缩影,唯有如此,直播才能真正成为服务人民、传播文化的优质载体,在时代浪潮中行稳致远。